科技圈新宠:求Manus邀请码成社交新模式

近几日,在科技圈内,“求Manus邀请码”俨然成为一种新兴的社交方式,备受瞩目。

Manus是由华人公司Monica.im打造的一款Agent(智能体)产品,其演示视频于2025年3月5日深夜在海外平台X以及合伙人张涛的微信公众号“潜云思绪”上发布,迅速引发关注。

在演示中,Manus能够阅读15份简历,并根据设定的标准进行排名、生成候选人简介,最终将结果汇总成excel表格。用户还可以在此过程中随时向Manus发送新的指令,进行实时调整。

此外,Manus还能自动检索互联网信息,并根据用户设定的预算筛选出合适的房产列表。

Manus在演示中展现出的高度拟人化和准确的任务执行能力,犹如一剂强心针,迅速激发了科技圈的热情。

即便团队采取了官方定向发送邀请码的策略,Manus的服务器仍然难以承受用户激增的试用需求,频繁出现宕机现象。

为此,Manus团队在20小时内迅速做出回应,并在中文社交平台上发布声明:

然而,用户实际体验后,市场上开始出现一些质疑的声音。

在“买家秀”中,Manus的表现并不像演示中那样出色。例如,它无法准确理解自然语言指令,用户仍然需要进行多轮对话或进行复杂的Prompt Engineering(提示词工程),才能使其准确理解意图。

尽管如此,通过定向邀测码的饥饿营销,以及在微信、小红书等社交平台上的广泛讨论,加上与DeepSeek的捆绑传播,这款号称“首款通用AI Agent”的产品无疑赚足了眼球。

但Manus显然尚未做好充分准备来应对这突如其来的流量、舆论以及市场乱象。在闲鱼平台上,Manus的邀请码甚至被炒到了5万元的高价,有网友戏称:“这才是AI Agent的最佳商业模式”。

Monica是谁:拒绝字节收购,三个月打造Manus

Manus的迅速走红,也使得其背后的团队Monica.im成为了舆论关注的焦点。

早在2023年,Monica.im就曾打过一场漂亮的破圈之战。当时,国内行业的主流趋势仍然是堆叠参数、大炼模型,而Monica.im则果断地将目光投向了海外市场和AI应用领域。

这一判断源于Monica.im创始人、连续创业者肖弘对市场的敏锐观察。他在极客公园的访谈中提到:“2023年,我们专注于海外市场,因为存在窗口期和红利期,整个AI产品的供给相对较少。只要做对几件事,就能获得良好的增长和大量的用户。”

尽管毕业于软件工程专业,但肖弘并非典型的技术创业者。他将自己定位为“产品经理”,相较于自主研发模型、实现颠覆性技术,他更关注用户的实际需求。

因此,Monica.im选择了AI浏览器插件作为产品形态,并推出了产品“Monica”,其核心理念是在现有场景下利用AI优化流程和用户体验。

肖弘也坦诚Monica是一个“套壳”产品:“从产品经理的角度来看,要用就用最好的大模型,产品经理更关心的是利用最好的资源能够创造多大的商业价值。”

很快,Monica在海外市场取得了令人瞩目的成绩。《智能涌现》了解到,Monica.im在2023年实现了1000万美元的ARR(年度经常性收入),净利润达到300-400万美元。

公开数据显示,2024年Monica.im的用户量持续保持稳定增长,截至2024年底,用户量达到1000万,较2023年底翻了一番。

庞大的用户基数和独立的盈利能力使得Monica.im一跃成为备受追捧的明星公司。据《智能涌现》了解,字节跳动曾试图以千万美元级别的估值收购Monica.im,但遭到了团队的拒绝。

2025年成为了Monica.im团队的“转型之年”。一位与Monica.im团队有过接触的投资人向《智能涌现》透露,Monica.im在海外市场的增长开始放缓,团队决定将重心转移到中国市场。

接入DeepSeek成为了Monica在国内市场的初步尝试。2025年2月24日,搭载DeepSeek的Monica中文版开启内测,同样采取了定向发送邀请码的形式。

然而,由于国内AI插件市场已被豆包、夸克等产品占据,Monica中文版并未激起太大的水花。

Manus是Monica在国内孵化的另一个项目,于2024年7月启动。肖弘、Monica.im首席科学家季逸超以及Monica.im产品合伙人张涛联合成立了Manus。

在Manus团队中,掌舵人由肖弘变为了张涛。张涛是一位经验丰富的产品老兵,曾在字节跳动负责国际化产品的战略规划和落地,之后加入王慧文的AI公司“光年之外”,担任产品负责人,并孵化了一款儿童陪伴类的AI产品Dodoboo。

一位与张涛有过接触的业内人士透露,50人的团队仅用了3个月的时间就完成了Manus的开发。

“先发优势至关重要,”另一位业内人士向《智能涌现》表示,“大家都预测2025年是Agent的爆发之年,Manus的目标不是做性能最强的产品,而是成为最先建立市场认知的品牌。”

后续的发展也印证了这一点,Manus目前成为了团队最有可能复刻Monica成功的关键一步。

产品并非完美,但场景足够“痛点”

许多拿到邀请码的博主在测评后都表示,Manus能够解决部分问题,但还不够智能,仍需要人工监督。

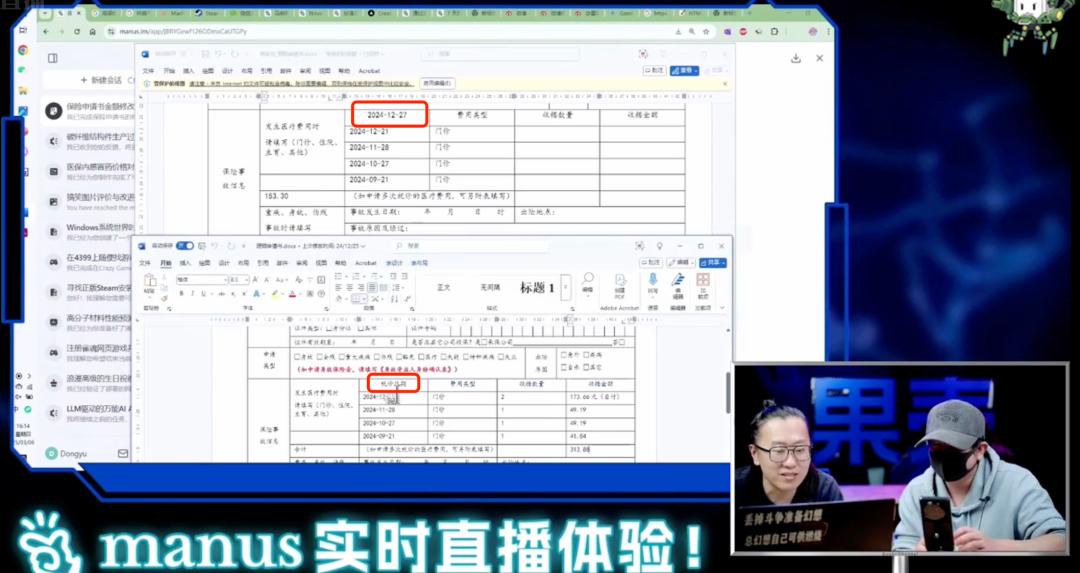

例如,Manus会将“修改日期”的指令理解为修改名为“日期”的字段。再如,当果壳网希望根据现有资料生成一份研报PPT时,Manus最终输出的仍然是一份文字Memo。

△Manus将修改日期的指令,理解为修改名为“日期”的字段。图源:果壳网直播

“用户仍然需要进行大量的Prompt Engineering工作,将自然语言转化为机器能够执行的语句。”一位工程师表示,“这对普通用户来说门槛仍然很高,并非开箱即用的Agent产品。”

在2025年3月6日发布的声明中,合伙人张涛坦言Manus仍然是一个阶段性产品。他将Manus比作“襁褓中的小婴儿”,“距离我们正式想交付给大家的版本还有很大的差距”。

与此同时,根据测试效果,分析Manus的技术架构也成为了行业的热点。

Manus的“大脑”,即其能力来源的模型,首先被曝光。根据科技博主赛博禅心的消息,Manus接入的是目前编程开发能力最强的模型Claude(部分人认为是最新的Claude 3.7 Sonnet)以及阿里的通义模型,并在此基础上进行了post-train(后训练)。

从Manus的操作模式来看,其运行的本质是通过多个内置Agent协同工作,模拟人工操作虚拟机(通过模拟软件的计算机系统),完成网页查询、表格填写等工作流程。

但这套技术模式并不算新颖。无论是Multiple Agent(多智能体)的架构,还是虚拟机的运行方式,此前已经出现在Anthropic发布的Computer Use、微软开源的Agent框架OmniParser等产品中。

一位曾与张涛有过交流的业内人士在微信上提到,她曾追问张涛做出Manus的秘诀是什么,对方的回答是:“真的非常简单,就是没有秘密,就是相信模型的力量。”

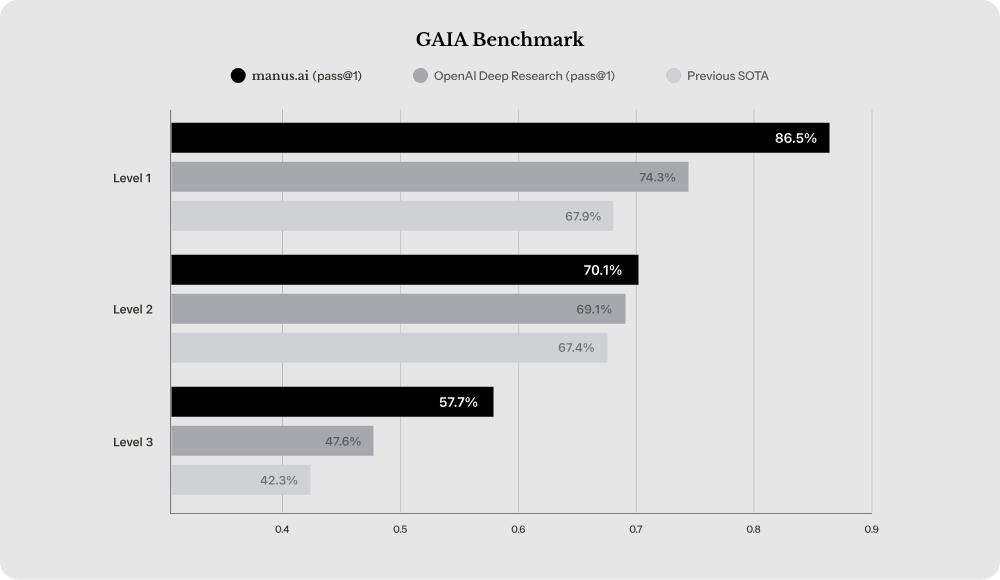

这也让不少人认为Manus的技术价值和壁垒并不高。其中一个论据是,即便在GAIA(该榜单用于评估通用人工智能助手解决实际问题的性能)上登顶,Manus在海外市场也没有引起太大的反响。

△Munas在GAIA三个难度等级的测评上,都拿到了SOTA(最佳)。图源:Manus官方

AIGCLINK发起人、行行AI合伙人占冰强则在朋友圈中表示,未来Manus强调的通用能力可能会被大模型内化,或者面临与Coze、Dify等低代码AI开发平台的直接竞争。

然而,另一种观点认为,不能仅凭表象来判断Manus的技术价值。

“虽然Manus使用的技术并非全新,但将多种技术垂直整合本身就是一种技术壁垒。”一位大厂工程师向《智能涌现》表示,“就像iPhone的每个零部件大家都认识,但将8000个零部件组装成iPhone,只有乔布斯做到了。”

Manus的爆火,除了得益于邀请码的饥饿营销以及“首个通用Agent”的概念,更重要的是它反映了当下行业的现状:用户对Agent的伪需求早已感到厌倦!

“例如,智谱之前推出的Agent在技术上做得比较到位,但主打的却是点单、发红包等非刚需场景。”一位AI从业者评价道,“Manus演示的研报分析、PPT制作等功能,虽然技术上实现可能难度不大,但它却是国内第一款明确告诉‘打工人’的产品:Agent能够解放生产力。”

Manus会是昙花一现的泡沫?还是重新点燃Agent领域的一把火?目前,悲观的声音仍然占据多数。

高昂的推理成本是Agent创业者们首先需要面对的问题。拾象科技创始人兼CEO李广密在朋友圈中列出了几组数据:Chatbot单词对话1k Tokens,Manus/Deep Rsearch(OpenAI的Agent)单个任务100k Tokens,“算力需求实在太高了,提升了两个数量级”。

在Manus的交流会上,团队也给出了单任务运行的成本:约两美元。即使已经是DeepResearch的1/10,但单任务近15元的价格仍然是难以规模化的运营成本。

如何接住这突如其来的流量,并证明Agent的盈利能力,是Manus团队接下来需要直面的难题。

想了解AITOP100平台其它版块的内容,请点击下方超链接查看

AI创作大赛 | AI活动 | AI工具集 | AI资讯专区

AITOP100平台官方交流社群二维码: